数学と身体 序文

「数」について考えるとき、そこにはいつも、ある不思議な距離が感じられる。物心付く以前から、あるいは生まれる以前から数を学んでいる私たちにとって、数というのはある意味、幼馴染みかのように心近い存在である。私たちが「1足す1が2であることが分かる」というとき、理性的判断によってそれを分かっているというよりは、どちらかというと「幼馴染みの性格については良く分かっている」といった心のあり方に近い。しかしその一方で、数というものが私たちにとって、どこか遠い存在として感ぜられるのも事実である。とりわけ記号化された数字が飛び交い、形式化された計算が遂行されていく数学世界というのは、私たちが生きるこの世界とは交わることなく漂う、程遠い世界であるようにも感ぜられる。数というのは、私たちの近くにもあり、遠くにもある。数と私たちとの間に横たわる、こうした奇妙な距離について、少し思いを巡らせてみたい。というのも、この矛盾した距離感こそが、物理学者が数学を通じてこの世界を感じとるための必要条件となっているからである。

「物理学者にとっての数学」というのは、あえて喩えるならば「盲人にとっての杖」に似ているところがある。眼が見えず光を通じてこの世界を感じることができない盲人は、しかし杖の先端から手元へと伝わってくる感触を以てしてこの世界を感じることができる。いや、「手元に伝わってくる」といってしまえばそれは不正確だろうか。盲人は杖を自らの身体の一部として、「その杖の先端において直接に」この世界を感じているのだから。

確かに杖を使い始めた初期段階においては、まず「杖の先端」で対象に触れて、つぎに「杖の手元」に伝わってきた振動を感じるという二段構えで、盲人はこの世界に触れていくことになる。この段階において、杖はいまだ盲人の身体の外側に存在しているのであって、杖というのは身体と世界とのあいだに挟み込まれた異物に他ならない。その異物感ゆえに、盲人の意識は自らの身体と杖との接触点に集中し、「杖の手元」こそが世界を感じとる現場となってしまう。しかし杖の扱いに慣れるにつれてそのような異物感もやがて解消し、盲人の意識は「杖の手元」から「杖の先端」へと移っていくこととなる。身体と世界とを繋ぐ杖の存在が透明化していき、こうした杖の存在/異物感を意識せずとも、杖の先端において直接にこの世界を感じられるようになる。「杖の先端」こそがこの世界を感じとるための最前線となるのだ。始めは「道具」として身体の外側にあった杖が、自らの身体のうちへと内面化される。裏を返せば、盲人の身体は、皮膚で区切られた境界線を越えて、その杖の先にまで拡張されることになる。こうして拡張された身体をもってして、盲人は生まれもった眼では見えず、手を伸ばしただけでは届かない存在をも感じとれるようになるのだ。

物理学者も、自分の生まれ持った身体だけでは見えず感じられない存在を、それでも感じようとして生きる存在である。物理学の主題の一つである「光」にしてもそうであるが、それは眼には見えず手にも触れられないものである。確かに光というのは、世界の色彩を私たちに届けてくれる媒介者ではあるが、私たちは「光そのものの姿」を見たことはないのである。いや、光に限らず、重力、電気、磁場、熱、原子、時間、空間、こうした多くの存在を、私たちは直接に見たこともなければ触れたこともないのである。しかし見えるもの触れられるものだけが全てではない。この世界には、眼には見えず手には触れられないけれど、確かに私たちの生命とどこかで触れ合っている何かが満ちている。こうした「何か」を感じとるために、盲人が杖によってその身体を拡張したように、物理学者も「数学という杖」をもちいてその身体を拡張してきたのである。

物理学者にとって数学というものが杖のようなものであるならば、数学が私たちの身体から近くもあり遠くもあることの重要性も見えてくる。杖を通じてこの世界に触れようとするならば、私たちはその一端を手元に握りしめつつ、もう一端を遠くへと伸ばしていかなければいけない。杖の一端が私たちの「近く」にあり、もう一端が「遠く」にあるからこそ、杖を取り込んだ私たちの身体は「拡張」され、杖なしでは触れられなかった世界へと触れられるようになるのだ。では、数学というものは、どういう意味で私たちの近くにあり、どういう意味で私たちから遠いのか、そのことについてこれから少し、考えてみたい。

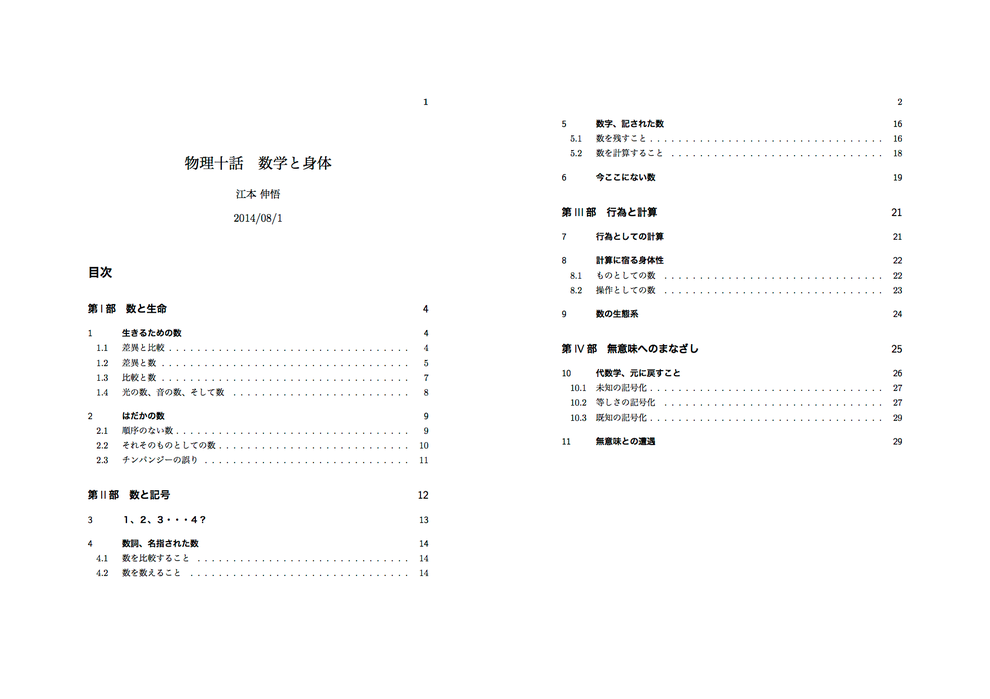

数学と身体 目次